在徐州醫(yī)科大學及附屬醫(yī)院領導的支持幫助下,2025 年 2 月,徐州醫(yī)科大學附屬醫(yī)院崔桂云和陳浩教授團隊取得重大科研突破。其研究成果以論著形式,在線發(fā)表于國際神經(jīng)病學領域的頂刊 ——《Brain》,論文題目為 “GGC Repeat Expansions in NOTCH2NLC Cause uN2CpolyG Cerebral Amyloid Angiopathy”,屬于原創(chuàng)性研究成果。在這篇論文中,徐州醫(yī)科大學附屬醫(yī)院崔桂云教授和陳浩副教授為并列通訊作者,鮑磊博士和李曉文碩士為共同第一作者,徐州醫(yī)科大學附屬醫(yī)院既是第一單位,也是第一通訊單位。

此項研究具有多個 “首次” 突破。研究首次揭示,在 NOTCH2NLC 基因 GGC 三核苷酸序列重復擴增的情況下,uN2CpolyG 蛋白不僅會引發(fā)神經(jīng)元核內(nèi)包涵體病(NIID),還可導致腦小血管病。團隊首次提出,這種腦小血管病的病理基礎可能是腦淀粉樣血管病(CAA),進一步擴展了該基因的致病譜系,同時首次發(fā)現(xiàn)由該基因突變導致的第七種非 Aβ 腦淀粉樣血管病。考慮到該基因突變在中國和日本人群中的高發(fā)性,這一新發(fā)現(xiàn)的類型很可能代表東亞型(East Asian type)腦淀粉樣血管病。這一成果對深入理解神經(jīng)元核內(nèi)包涵體病和腦淀粉樣血管病的發(fā)病機制意義重大,更為相關(guān)疾病的診斷和治療開拓了全新思路。

腦淀粉樣血管病是一種以腦血管內(nèi)淀粉樣蛋白沉積為特征的疾病,常見于老年人和部分神經(jīng)退行性疾病患者。以往,臨床醫(yī)師最為熟悉的是與 Aβ(β- 淀粉樣蛋白)相關(guān)的腦淀粉樣血管病類型。但近年來,研究陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了多種非 Aβ 類型的腦淀粉樣血管病,比如由 Amyloid-British 蛋白引發(fā)的 familial British dementia(英國型腦淀粉樣血管病);由 Amyloid-Danish 蛋白引發(fā)的 familial Danish dementia(丹麥型腦淀粉樣血管病);由 gelsolin 蛋白引發(fā)的 familial amyloidosis Finnish type(芬蘭型腦淀粉樣血管病);由 cystatin C 引發(fā)的 hereditary cerebral haemorrhage with amyloidosis Icelandic type(冰島型腦淀粉樣血管病);由朊蛋白引發(fā)的 Gerstmann-Str?ussler-Scheinker syndrome;以及由轉(zhuǎn)甲狀腺素蛋白引發(fā)的腦膜血管淀粉樣變。

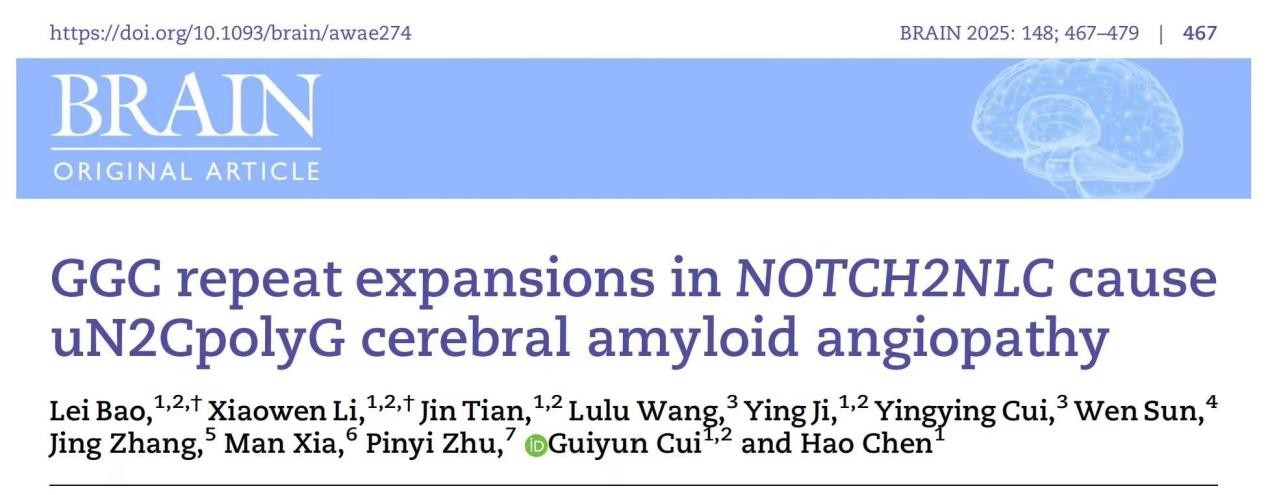

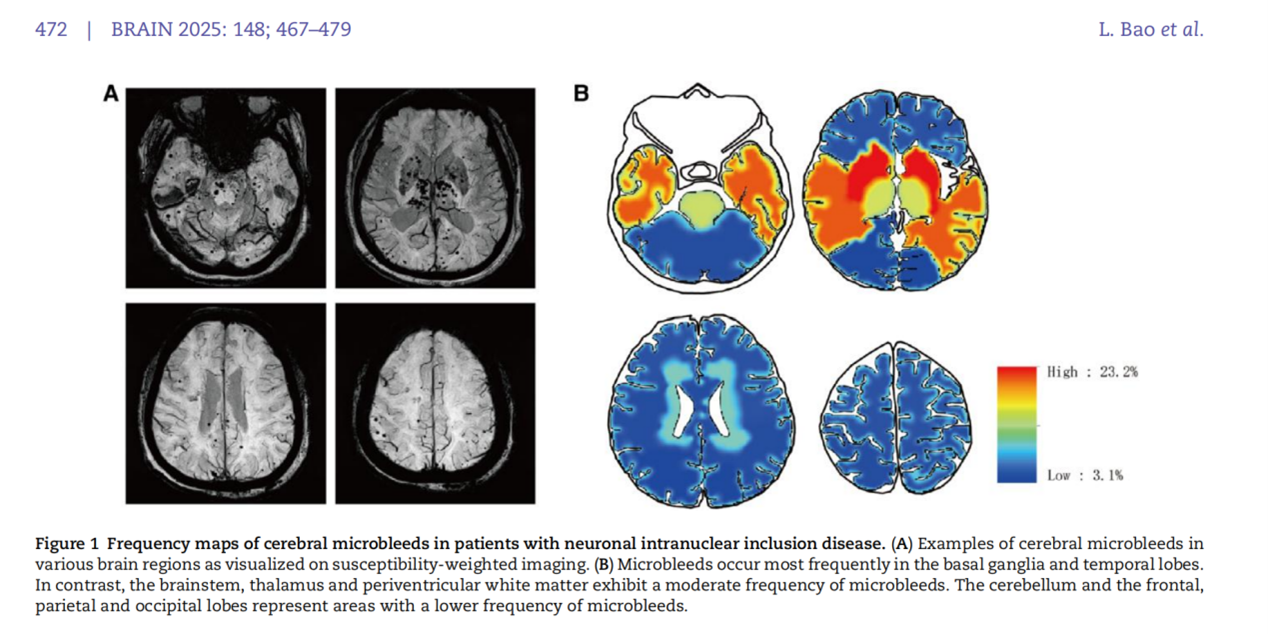

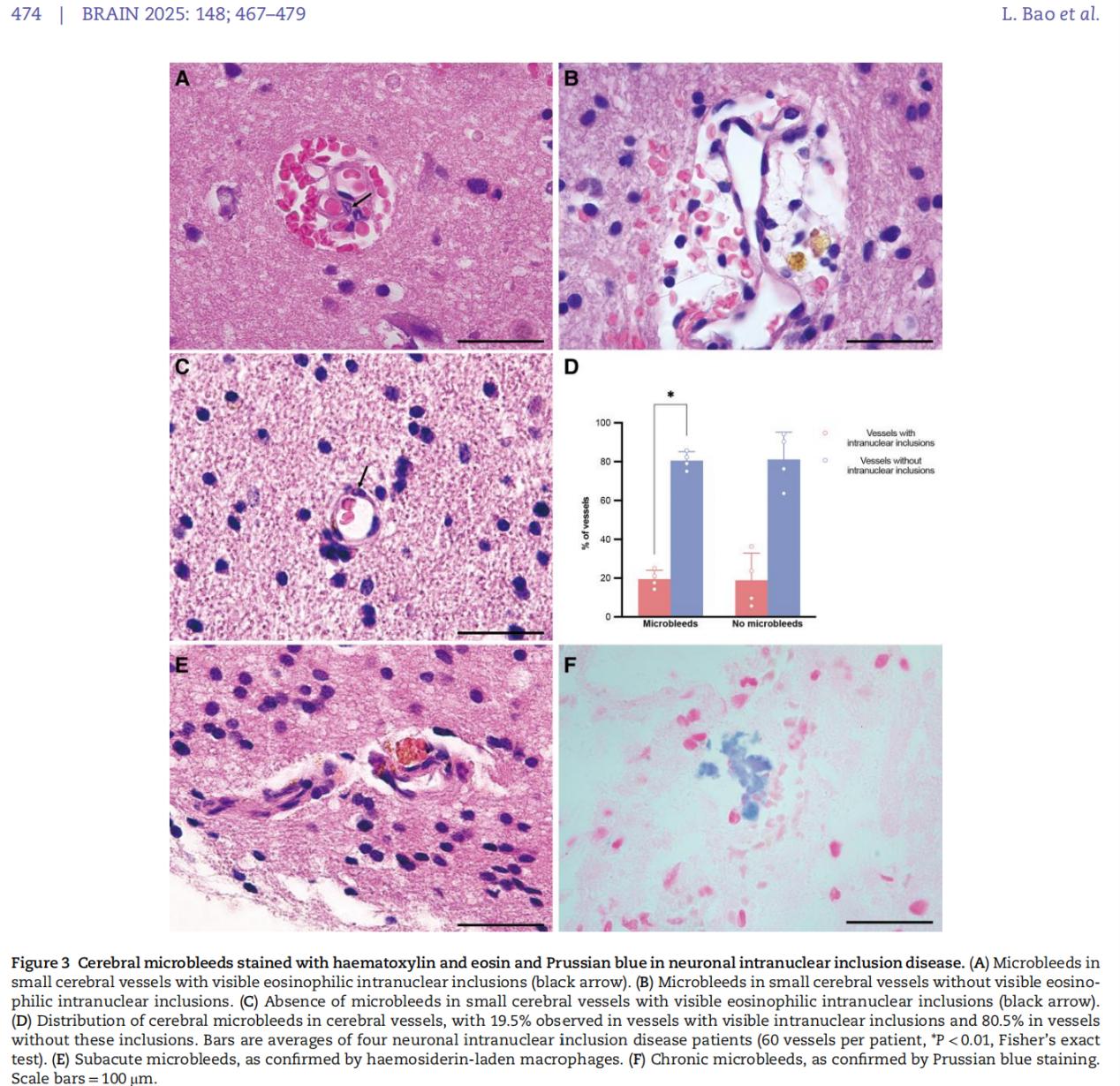

該研究成果顯示,NOTCH2NLC 基因 GGC 重復擴增會使其翻譯出富含甘氨酸的蛋白質(zhì) uN2CpolyG。這種蛋白質(zhì)不僅會在神經(jīng)元內(nèi)聚集形成包涵體,還能沉積在血管壁形成淀粉樣物質(zhì),導致患者出現(xiàn)進行性認知功能障礙、多發(fā)腦微出血、反復皮層下梗死、關(guān)鍵腦區(qū)白質(zhì)病變(外囊、顳極)、腦葉出血等癥狀。這一發(fā)現(xiàn)有助于解釋神經(jīng)元核內(nèi)包涵體病患者特有的一些臨床表現(xiàn),像卒中樣發(fā)作、癲癇發(fā)作、偏頭痛發(fā)作、腦炎樣發(fā)作等,這些癥狀實際上可能是由腦血管淀粉樣變引起的短暫性局灶性神經(jīng)系統(tǒng)發(fā)作(TFNE),即 “淀粉樣發(fā)作(amyloid spells)”。

相關(guān)成果:

長期以來,徐州醫(yī)科大學附屬醫(yī)院神經(jīng)內(nèi)科陳浩主任團隊深耕神經(jīng)元核內(nèi)包涵體病的臨床和基礎研究領域,積累了大量患者病例和豐富的組織樣本,相關(guān)規(guī)模處于國際前列,并收獲了一系列成果:

1.創(chuàng)新診療方案:目前,神經(jīng)元核內(nèi)包涵體病仍缺乏特異性治療藥物,患者預后改善困難。自 2018 年起,在神經(jīng)內(nèi)科崔桂云、陳浩主任團隊與中醫(yī)科賈先紅主任的共同帶領下,醫(yī)院率先提出中西醫(yī)結(jié)合治療神經(jīng)元核內(nèi)包涵體病的創(chuàng)新方案,為該病的臨床診療開辟了新方向。基于此方案聯(lián)合申報的 2024 年國家重大疑難疾病中西醫(yī)臨床協(xié)作項目 ——“神經(jīng)元核內(nèi)包涵體病” 項目,成功獲得立項,標志著全國神經(jīng)元核內(nèi)包涵體病中西醫(yī)診療進入新時代。

2.拓展疾病認知:率先提出 NOTCH2NLC 基因陽性的姿勢性震顫可能只是神經(jīng)元核內(nèi)包涵體病的一種臨床表型。此外,團隊還發(fā)現(xiàn)神經(jīng)元核內(nèi)包涵體病是一種異質(zhì)性和系統(tǒng)性包涵體疾病,其臨床表現(xiàn)和病理譜可涉及全身幾乎所有系統(tǒng),并首次提出 并證實了“系統(tǒng)性包涵體疾病” ,該成果得到國內(nèi)外其他研究團隊的證實(Brain,2020年;Annals of Clinical and Translational Neurology,2021年)

3.優(yōu)化檢測方法:在病理檢測方面,團隊發(fā)現(xiàn)唇腺活檢比國際通用的皮膚活檢創(chuàng)傷更小、敏感度更高,是一種可替代皮膚活檢的檢測方法。同時,通過單中心隊列研究,找到了免疫系統(tǒng)參與神經(jīng)元核內(nèi)包涵體病致病的臨床和病理證據(jù),進一步拓展了對該疾病作為系統(tǒng)性疾病的認知,并提出液體活檢可作為神經(jīng)元核內(nèi)包涵體病的新型檢測方法(EuropeanJournal of Neurology,2023年;Neuropathology and Applied Neurobiology,2024年)。

4.探索診斷新策略:通過收集全國多中心數(shù)據(jù)研究發(fā)現(xiàn),外周血炎癥可能與神經(jīng)元核內(nèi)包涵體病的發(fā)病機制有關(guān)。此外,團隊利用中心臨床數(shù)據(jù)庫,首次在中華神經(jīng)醫(yī)學雜志報道了 SSR 在神經(jīng)元核內(nèi)包涵體病診斷中的價值。同時,結(jié)合該病典型的 “綢帶征” 特點,聯(lián)合醫(yī)院信息中心開發(fā)了有助于診斷的影像診斷軟件(Heliyon,2024年;《基于YOLOV3的神經(jīng)元核內(nèi)包涵體病患者核磁影像目標 定位系統(tǒng)V1.0》軟件著作權(quán),2024年;《基于MobileViT的神經(jīng)元核內(nèi)包涵體MRI智能診斷系統(tǒng) V1.0 》軟件著作權(quán),2024年)

蘇公網(wǎng)安備 32030302001025號

蘇公網(wǎng)安備 32030302001025號